4月2日は世界自閉症啓発デーです。

世界自閉症啓発デーとは、国連総会において決議され、世界各国で自閉症に関する取り組みが催されます。日本でも広く啓発活動が行われる日でもあります。

最近、SNSで”発達障害”という言葉がトレンドになっている時期がありました。

なかには、不安が高まったりされた方もいるのではないでしょうか。

今回は、産業保健師として相談を受ける立場であり、実際に発達障害の子どもを持つ私が、大人の発達障害について改めて解説したいと思います。

目次

発達障害の定義

発達障害とは、生まれつきの脳の働き方の違いによって、対人関係・注意力・学習などに特性が現れる状態を指します。日本では「発達障害者支援法」において、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などがその対象となります。近年、発達障害の原因などが少しずつわかってきてその対応についても様々な研究が進んでいますが、まだまだわかっていないこともたくさんあるのが現状です。

また、現在は発達障害という言葉が一般的に広く知られていますが、今後はWHOの疾病国際分類:ICD-11(国際的な病気の診断基準)の定義の沿い「神経発達症」と名称が変更されていくことになっています。

発達障害は知的な遅れを伴わないことも多くパッとした見た目ではわかりにくいため、周囲から「なまけている」などと誤解されることがあり、本人の生きづらさが見過ごされやすいのも特徴です。

大人の発達障害ってなに?

そもそも発達障害は幼少期の問題だと思っている方も多いと思います。

しかしその特性や程度の範囲が広く、環境によってはそれによる困難さが目立たない場合も多いため、子どもの時には気付かれなかった方も多くいます。

そのため、大人になり、社会生活の中で感じる困難さや生きづらさが強くなることで、そこで初めて発達障害の診断がつくことがあるのです。

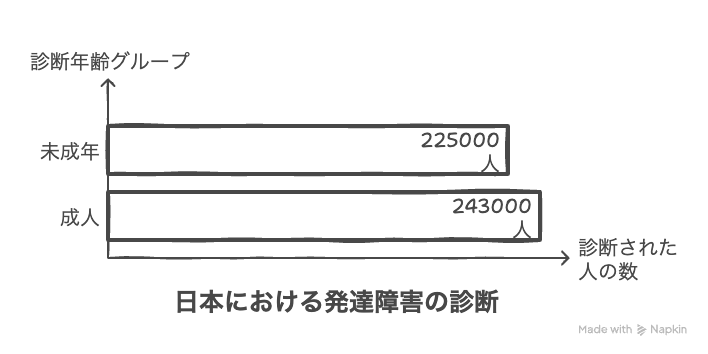

実は統計からみても、子どもよりも大人になってから診断される人が多いのが現状です。

厚生労働省の資料(https://www.otona-hattatsu-navi.jp/know/graph/)によると、2016年時点で未成年で診断された人が約22万5千人に対し、20歳以降に診断された人は24万3千人と、成人後に診断される方のほうが上回っています。

学生の時までは求められなかった“社会性”が壁になる

なんとなく大人の発達障害については分かったけど、今までこんなに困ることはなかったのになんで急にこんなに苦しくなったんだろう。まだモヤモヤが残ります。。。

大人になってから発達障害の診断がつく方が多い理由は、社会人になって今まではあまり求められてこなかった”社会性”が求められる場面がふえるからといわれています。

社会性とは、人と関わりながら生活していくために必要な”気配り”や”ふるまい力”のことです。あいまいな言葉の意図をくみ取ったり、状況に応じた行動を選ぶなど、目には見えないけれど求められるスキルです。発達特性がある人にとっては、目に見えないルールを感じ取ることが難しく、それが生きづらさにつながることもあります。

私が産業保健師として仕事をするなかで、あとあと発達障害と診断された社員さんからよく聞く言葉は、「今までこんなことはなかったのになんでだろう」です。

経験のなかで、つまづきや困りごとを多く体験してこなかった人にとっては、突然のことに動揺や衝撃、戸惑いや不安を感じる方は少なくないでしょう。まして、”今までは感じることのなかった”と感じていたなかでは、「何でだろう」と自分や周りを責める気持ちが高まることはとても自然なことです。

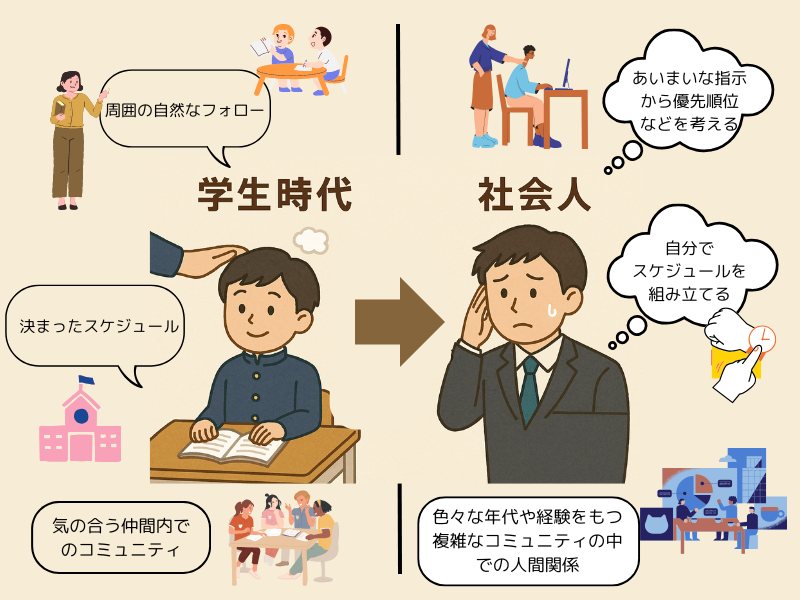

どうして子どもの頃は困らなかったの?

子どもの頃は、周囲の大人が自然とフォローしてくれたり、「子どもだから」とある程度の自由が許されたりすることが多くあります。学校生活でも、やるべきことは宿題やカリキュラムとして明確に示され、自分で考えて動く機会はそれほど多くありません。また、人間関係も基本的には同年代の友達が中心で、複雑な関係や高度なコミュニケーションを求められる場面もあまりないことが多いと思います。

しかし、社会人になると状況は一変します。仕事では、年齢も立場も異なる人たちと関わるなかで、指示を正しく受け取り、自分で優先順位を考えて業務を組み立てる力が求められます。わからないことがあっても、ただ待つのではなく、自分から適切なタイミングで質問しなくてはいけません。今までよりも、より高度なコミュニケーション技術が必要となります。

こうした「暗黙のルール」や「社会性」が強く求められるようになるなかで、つまずきや生きづらさを感じ、はじめて自分の特性に気づくというケースも少なくありません。

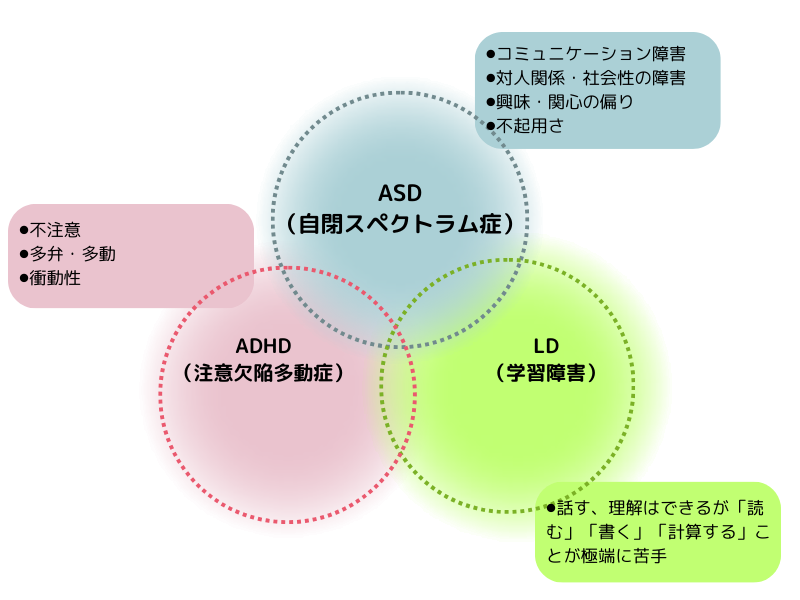

発達障害の分類と特徴

発達障害の主な3つのタイプとその特性

ASD(自閉スペクトラム症)

-

相手の気持ちを読み取るのが苦手

-

こだわりが強く、急な変化に弱い

-

一人で黙々と作業するのが得意な場合も

ADHD(注意欠如・多動症)

-

注意がそれやすい

-

忘れ物やミスが多い

-

衝動的な発言や行動が出ることも

LD(学習障害)

-

読む、書く、計算するなど、特定の学習に困難がある

3つのタイプが重なりあっている場合が多い

発達障害にはさまざまなタイプがありますが、実際にはそれぞれの障害を明確に分けて診断することは難しいとされています。というのも、障害ごとの特徴が少しずつ重なり合っていることが多く、さらに年齢や置かれた環境によって目立つ特性が変化するため、診断された時期によって診断名が変わることもあるからです。そのため、重要なのは「診断名」そのものではなく、その人が何を得意とし、何が苦手で、どんな魅力を持っているのかといった“その人自身”に目を向けることです。一人ひとりに合った支援があれば、安心して過ごすことにつながります。

自分が「発達障害かも?」と思ったらまず試してみてほしいこと

繰り返しになりますが、発達障害で重要なのは「診断をつけること」ではなく、困りごとの内容や傾向を理解して、適切な対策や環境調整をすることで安心して社会の中で過ごしていけるようになることだといわれています。

まずは自身の特性=傾向について本やSNSなどから理解を深めよう

まずは自分の「苦手なこと」「困りごと」を整理し、どのような場面で困りやすいかを把握しましょう。今は大人の発達障害に関する本もたくさん出ていますし、YouTubeなどでも多くの情報を得ることができます。以下に、私自身も読んでみてわかりやすかった本を数点紹介します。

本の見方から始まり、多くのページでイラストや図が使われていて、とにかくわかりやすく読みやすい本です。場面ごと困りやすいこととその対応や考え方のヒントが書かれています。

✔️何から読んだらいいかわからない、漫画やイラストが多い方が読みやすい方におすすめです。

著者の司馬理英子医師は、発達障害の分野で広く知られている専門家で、多くの著書を出しています。なかでもこの本は、日常のさまざまな場面ごとに、言葉の選び方や適切な行動について、やさしい表現で丁寧にアドバイスされており、とても読みやすい一冊です。ASD傾向のある小学校4年生の息子にも、この本に書かれている内容を参考にしながら、友達との関わりの中での言葉づかいや態度を伝えるのにとても役立ちました。

✔️普段の生活の中で活用できる言葉選びや態度などをより実践的に知りたい方におすすめです。

著書の臨床心理士・薬剤師である高山恵子さんは、ご自身もADHDの当事者であり、当事者だからこそわかる目線で、体験談も踏まえてわかりやすく寄り添ってくれるような内容です。この本ではADHDに関することが多く記載されていますが、他にも多数の本を書かれています。

✔️当事者の目線からのリアルな困りごと、心のケアなども知りたい方におすすめです。

私は以前高山先生の講演に参加させてもらったことがあります。専門家だからこそ医学的専門的な観点から、当事者本人がとれる対応策、また周りの支援のポイントなど非常にわかりやすい内容で感銘を受けました。高山先生の本は他にも持ってて、何度も読み返して子育てに活かしています。

発達障害の本は現在たくさん出ていて、とても身近に手に入れられるようになりました。

本屋さんにいって、パラパラとめくり、読みやすいと感じる本からまずは手に取って見ることをおすすめします。

また、読むことよりも動画などをみる方が情報として入りやすいと感じる方には、YouTubeがおすすめです。最近では精神科の先生方がわかりやすく発達障害を解説してくれる動画がたくさんあります。「精神科医 発達障害 大人」などと検索するとすぐに見つけられると思いますので、ぜひ活用してみてください。

どんな環境や場面なら安心して過ごせるか、うまくいきやすいか考えてみる

自分の特性や傾向について理解を深めよう、と似ている部分もありますが、自分の苦手を知る一方で、どんな環境や場面ならその苦手な状況とあまり向き合わなくても良いか、不安が減らせるか、安心して過ごせるか、という視線でも考えてみることをおすすめします。

セルフチェックをしてみよう

簡易的なものですが、自分で特性をチェックできるサイトもあります。セルフチェックでは、困りごとや起こりやすい場面や問題なく過ごせる場面などを簡単に整理することに役立ちます。

日記や記録をつけてどんな場面で困ったか、うまくいったかを振り返ってみよう

長文を書く必要はありません。携帯のメモ機能を使ってもいいですし、手帳に1日1文の振り返りでも大丈夫です。パソコンで打つ方が振り返りやすい人はパソコンでの記録でも良いとされています。

これは発達障害の方に限ることではありませんが、もともと精神医学においても「日記療法」というものがあって、1日を振り返ることによって以下の効果があります。

・「自分はこういうときにこう考えるんだな」=考え方のクセを知る

・「こういうときはちょっと苦手かも」を知る

・「こういうときはとても安心できるんだ」を知る✔️ストレス耐性が高まる=心のしなやかさが高まる

・自分の気持ちを知ったり整理することで、不安が高まったときに気持ちを立て直すことができやすくなる✔️困りごとの場面だけではなくて、うまくいったこと、楽しかった出来事も書いていく

・前向きな気持ち、楽しいと感じた気持ちをたくさん書き出すことで、ドーパミンが出やすくなるといわれています。

・ドーパミンは脳の学習や行動発達に重要な役割をになっています。でも発達障害と診断される方のなかにはドーパミンの働きや、それを受け取る受容体がうまく働かないために困りごとが出やすくなります。

・日記を書くことで「楽しい」を発見する機会ができることは、ドーパミンの分泌を促すことに繋がります。

治療薬がある場合も!医療機関で専門家に相談することも有効

診断をすることが大事なことではないとお伝えしましたが、専門家に相談することで、自分を知る手段を教えてもらえたり、現在では特性により薬が有効になる方もいます。また、発達障害の方は、困りごとや生きづらさを感じやすいため、二次障害といううつ病や不安障害、適応障害などを起こしやすく、これらは適切な治療が必要となります。

一人で抱えこまない

発達障害かもしれない…と思ったら、不安や心配が大きく押し寄せてくるかもしれません。大切なことは、そうかもしれないと思ったあなたが、安心して気持ちよく過ごせる環境を探ることです。

そのためには、相談窓口や医療機関に相談することはとても有効です。

発達障害者支援センター・一覧 参考:国立障害者リハビリテーションセンターHP

受診は、心療内科・精神科へ

まずは家の近くにある「心療内科」や「精神科」を調べましょう。

ホームページがあれば、発達障害の診断や相談ができるか確認してみてください。

発達障害は、内服治療が有効な場合もありますが、その他にもカウンリングや、認知行動療法、マインドフルネスなどが有効といわれています。また、当事者の会などで繋がりを持つことも大切です。そのようなところまでカバーされているかをみてみるといいでしょう。こちらのHPでは初めて受診する際に役立つ情報がありましたので参考にしてみてください。

初めて受診するには 参考:大人の発達障害ナビ

二次障害(うつ病、不安障害など)には早めの受診を

発達障害の特性をもつ方は、困りごとやつまづきの積み重ねにより、うつ病や不安障害などの“二次障害”を発症しやすいのも発達障害の特徴です。

二次障害に関しては、早めの受診が症状の悪化予防につながります。

社会福祉資源の活用ができる

診断を受けることで、就労移行支援や障害者雇用、福祉制度の利用が可能になります。これらを活用することで、自分に合った働き方の選択につながったり、必要なサービスをを受けやすくなるなど、生活に役立つ場合もあります。

もちろん、診断を受けたからといって必ずこのような対象として過ごしていかなくてはいけないわけではありません。

それぞれの環境や状況によって、どのようなメリットがあるかなど専門家に相談しながら、ご自身で選択していけるとよいと思います。

発達障害の特性を持つ人への対応

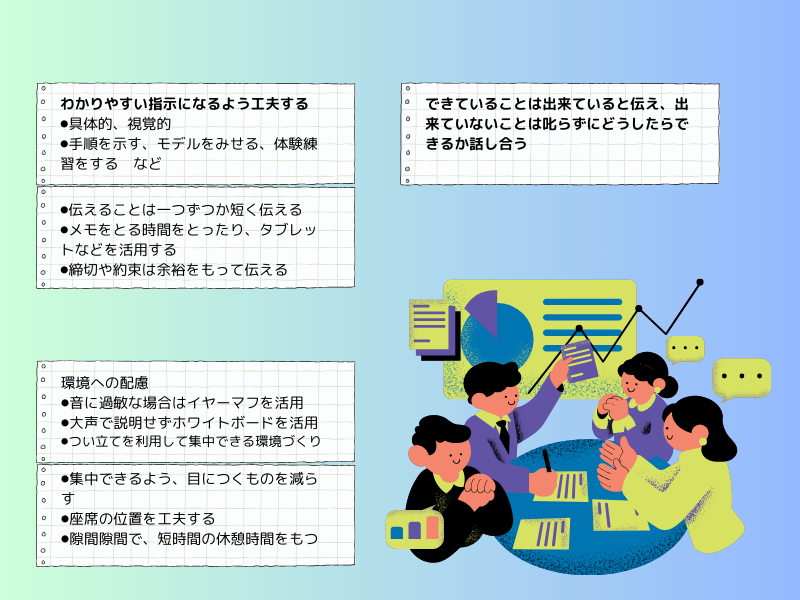

職場や家庭で関わるとき、以下のような工夫が効果的です。

見通しをわかりやすく示す

「次に何をするか」「この作業はどれくらい時間がかかるか」など、予測可能性を高めることで安心感を与えられます。

曖昧な指示を避ける

「いつまでに」「何を」「どうやるか」「どんな順番で」など、具体的かつ段階的な説明が重要です。

伝え方を工夫する

-

目で見て理解できる(ToDoリスト、図解)

-

耳で聞いて理解できる(短く明確に)

-

実際にやって見せる(体験)

など、その人に合った伝え方を探ることが大切です。

休息を大切にする

- 家族が発達障害場合、睡眠時間を6時間以上はとるようにしましょう。

発達障害の方は、不安を感じやすかったり、心の切り替えが苦手でエネルギーを消耗しやすい傾向があります。睡眠時間を十分確保することで、脳の休息時間を確保することが大切です。

まとめ

自分にあった一歩を踏み出すために

✔️ 本やSNSなどを活用して、読みやすい・分かりやすいものから理解を深める

✔️ 一人で悩まず、誰かに相談してみる

参考文献・出典

-

世界自閉症啓発デー公式サイト

https://www.worldautismawarenessday.jp/ -

政府広報オンライン「発達障害とは?」

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202302/1.html#thirdSection -

徳永満理子.「発達障害の早期支援とその社会的意義」, 特別支援教育研究, 50(3), 269-276.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tokkyou/50/3/50_269/_article/-char/ja/ -

おとなの発達障害ナビ

https://www.otona-hattatsu-navi.jp/ -

厚生労働省「障害者福祉政策」

https://www.mhlw.go.jp/seisaku/17.html -

こころもメンテしよう(厚生労働省)「“発達障害”って何だろう?」

https://kokoro.mhlw.go.jp/mental-health-pro-topics/mh-pro-topics001/ - 樺沢紫苑.「学びを結果に変える アウトプット大全」.サンクチュアリ出版